Vom Boulevard Napoleon zur Heinrich-Heine-Allee: Eine Zeitreise

Seiteneingang zum U-Bahnhof mit Blick auf die „Heinrich-Heine-Allee“ (Foto: SP)

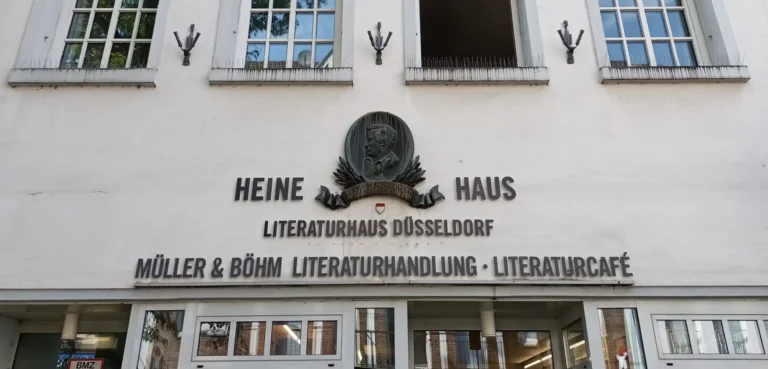

Ein Boulevard, der keiner mehr ist: Rechts und links von Straßen gesäumt ist er ein Grauen für Menschen, die nach Ruhe und Erholung suchen und flanieren möchten. Er ist vor allem als Knotenpunkt des öffentlichen Nahverkehrs mit der gleichnamigen U-Bahn- und Bushaltestelle bekannt. Das ist die Heinrich-Heine-Allee – ein bedeutender Name, der jedoch vom städtischen Verkehr überlagert wird. Und doch kann die heutige Heinrich-Heine-Allee in Düsseldorf auf eine bemerkenswerte, über 220-jährige Geschichte zurückblicken, die eng mit den politischen Umbrüchen und der städtebaulichen Entwicklung der rheinischen Metropole verknüpft ist. Die Heinrich-Heine-Allee durchlief mehrere Namensänderungen, welche die deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts widerspiegeln. Begeben Sie sich in diesem Beitrag auf eine interessante Zeitreise!

1. Die Anfänge: Von der Festung zur Prachtallee (1802-1807)

Die Geschichte der Heinrich-Heine-Allee beginnt mit dem Friedensvertrag von Lunéville vom 9. Februar 1801, der festlegte, dass die während des Ersten Koalitionskriegs schwer beschädigte Festung Düsseldorf nicht wiederhergestellt werden durfte. Bereits zuvor hatten Planer unter Franz Karl Joseph Anton von Hompesch zu Bolheim auf Wunsch des Landesherrn Maximilian ein städtebauliches Konzept für die neue Nutzung des Festungsgeländes entwickelt.

Die mittelalterlichen Befestigungsanlagen, die Düsseldorf seit dem 13. Jahrhundert umgeben hatten, wurden ab 1801 systematisch abgerissen. Das ehemalige Festungsgelände sollte für den Bau neuer Straßen und Parks genutzt werden. Diese visionären Vorstellungen konkretisierten sich ab 1802 durch die Planer Maximilian Friedrich Weyhe, Kaspar Anton Huschberger und Wilhelm Gottlieb Bauer.

Die heutige Heinrich-Heine-Allee war ursprünglich als breite Allee mit fünf Baumreihen konzipiert, die die Altstadt vom Hofgarten trennen sollte. Ab 1806 plante der bedeutende Architekt Adolph von Vagedes die Bebauung in Form klassizistischer Reihenarchitektur mit Gruppenfassaden. Von Vagedes war von 1806 bis 1830 in Düsseldorf tätig und wurde 1812 zum „Baudirektor der Verschönerungsanlagen” ernannt.

Im Jahr 1806 versteigerte die Stadt Düsseldorf Grundstücke für die Errichtung von Gebäuden. Das Eckgrundstück Nr. 34 an der Allee, genau an der Stelle des späteren Alleeplätzchens, wurde 1806 von einem Wirt namens Wilhelm Breidenbach erworben. Dieser ließ zwischen 1808 und 1812 das berühmte Hotel „Breidenbacher Hof“ errichten. Nach dessen vollständiger Zerstörung im Jahr 1943 wurde es wieder aufgebaut, 1999 abgerissen und zwischen 2005 und 2008 neu errichtet und wiedereröffnet.

2. Pariser Flair und der „Boulevard Napoleon“ (1811-1813)

Ein entscheidender Wendepunkt in der Geschichte der Allee war der Besuch von Kaiser Napoleon I. in Düsseldorf vom 2. bis 5. November 1811: Er zog durch einen eigens für diesen Anlass an der Elberfelder Straße aufgestellten Triumphbogen in die Stadt ein. Darauf war in lateinischer Schrift zu lesen: „Dem göttlichen Napoleon, dem großen Kaiser und König, dem unüberwindlichen Sieger und Beschützer der Völker”.

Nach seinem Besuch erließ Napoleon am 17. Dezember 1811 ein kaiserliches Dekret, das den Ausbau der Allee zu einem Boulevard anordnete. Die etwa 450 Meter lange und 40 Meter breite Straße wurde daraufhin offiziell „Boulevard Napoleon“ genannt.

Ab 1811 präsentierte sich die Straße als eine Flaniermeile mit Pariser Flair. Das Stadtverschönerungsdekret Napoleons gab die Richtung vor, die bis heute das Stadtbild prägt. Mit der Gründung des Großherzogtums Berg waren zunächst Modernisierungen verbunden, die das Rechtssystem, die Wirtschaft und die öffentliche Verwaltung betrafen.

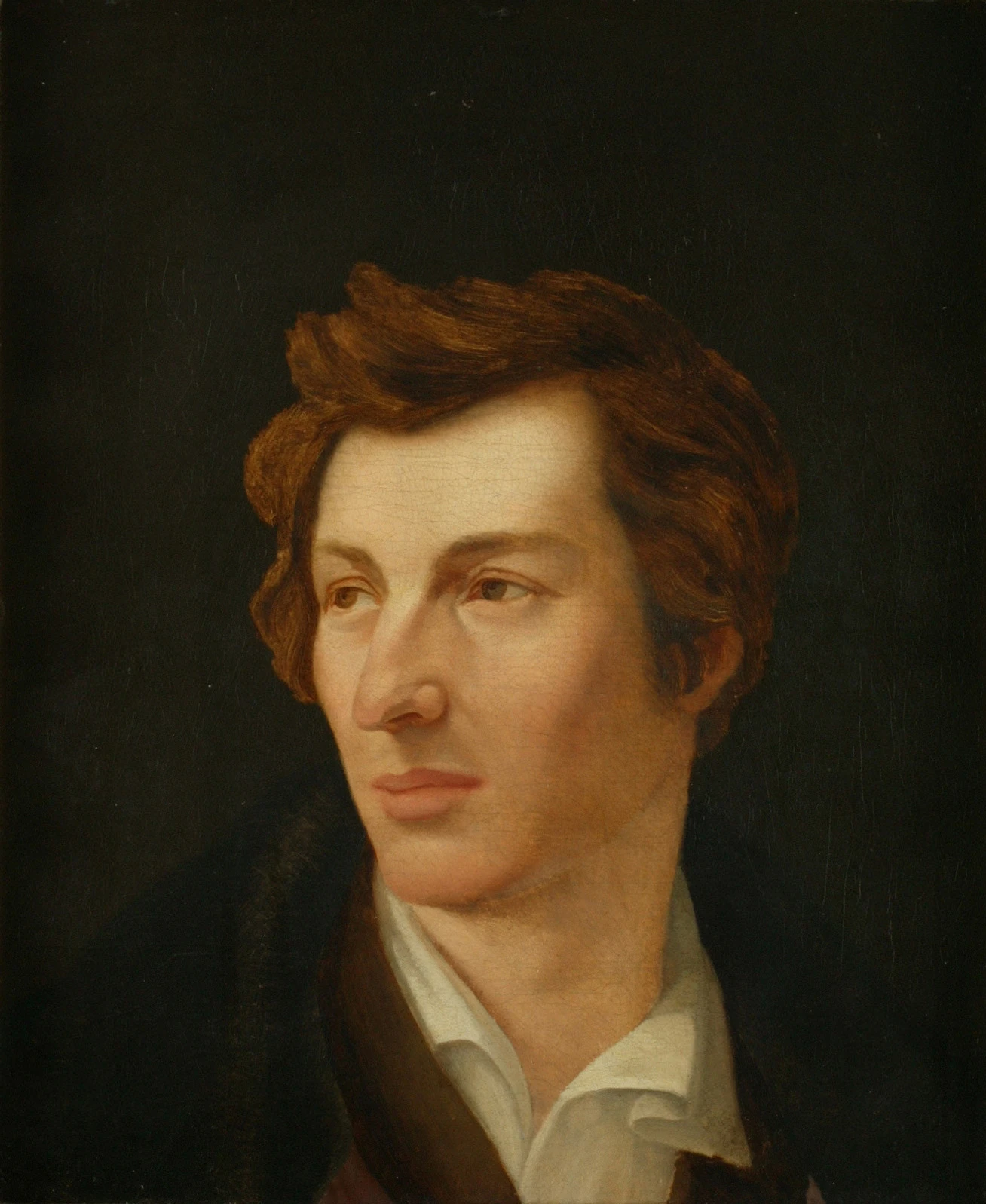

Heinrich Heine war in Düsseldorf zuhause.

Erkunden Sie mit mir die Orte, die Heine inspirierten, und entdecken Sie die facettenreiche Persönlichkeit des Dichters. Mit Schauspiel und Gesang sowie fundiertem Wissen gestalte ich einzigartige Touren, die Ihnen intime Einblicke in Heinrich Heines Kindheit und Jugend geben. Buchen Sie jetzt Ihre Gruppenführung auf Heines Spuren in Düsseldorf.

3. Im Wandel der Zeit: Eine Straße, viele Namen (1813-1949)

Nach dem Ende des Großherzogtums Berg im Jahr 1813 wurde die Allee in „Friedrichstraße” umbenannt. Doch dieser Name war ebenso wenig beliebt wie der Versuch, den Bereich zwischen Ratinger Straße und dem damaligen Friedrichsplatz (heute Grabbeplatz) in Wilhelmstraße umzubenennen.

Die mit Linden bepflanzte Allee wurde im Volksmund im 19. Jahrhundert deshalb lange Zeit nur „die Lindenallee” genannt. Entsprechend wurde sie offiziell zur „Alleestraße” umbenannt, ein Name, der etwa ab der Mitte des 19. Jahrhunderts verwendet wurde.

Nach dem Ersten Weltkrieg erhielt die Straße 1915 den Namen „Hindenburgwall” zu Ehren von Paul von Hindenburg. Dieser Name blieb während der gesamten Zeit des Nationalsozialismus bestehen, da Hindenburg 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt hatte. Unmittelbar nach dem Ende der NS-Zeit wurde dieser Name wieder getilgt und die Straße erhielt 1949 den unauffälligen Namen Alleestraße zurück.

4. Goldene Jahre: Die Alleestraße als kulturelles Zentrum (1830-1920)

In der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich entlang der Alleestraße ein bedeutendes Kulturviertel. Zwischen dem Hotel Breidenbacher Hof und dem von 1830 bis 1833 errichteten Königlich Preußischen Gymnasium lag zunächst nur eine schmale Gasse. Diese wurde später zur Theodor-Körner-Straße ausgebaut.

Als Folge der Neugründung der Königlich-Preußischen Kunstakademie und des Aufblühens der Düsseldorfer Malerschule etablierte sich ab circa 1835 entlang der Alleestraße und der Ratinger Straße eine Vielzahl von Galerien. Sie bildeten das erste Galerienviertel des Rheinlandes. Die prominenteste Galerie war die Kunstausstellung des Galeristen Eduard Schulte in der Alleestraße 42, in der der Hochadel und das Großbürgertum des Rheinlandes ein und aus gingen.

Ab etwa 1870 änderte sich der noble Charakter der Straße durch bauliche Verdichtung. Von 1873 bis 1875 wurde das Stadttheater nach den Plänen von Ernst Giese errichtet. Ab 1920 diente es als Opernhaus. 1882 folgte die Einweihung der ebenfalls von Giese entworfenen Städtischen Kunsthalle, deren Hauptansichtsseite zur Allee zeigte.

Das von 1907 bis 1909 erbaute Warenhaus Tietz gilt als architektonisches Meisterwerk der Reformarchitektur. Der monumentale Bau wurde vom berühmten Wiener Architekten Joseph Maria Olbrich entworfen und setzte neue Maßstäbe für die deutsche Warenhausarchitektur. Über seine kommerzielle Funktion hinaus entwickelte es sich zu einem wichtigen kulturellen Zentrum der Stadt. Hervorzuheben ist insbesondere die

„1. Internationale Kunstausstellung“, die 1922 von der Künstlervereinigung „Das Junge Rheinland“ unter der Leitung von Gert Heinrich Wollheim organisiert wurde.

In den 1920er Jahren betrieb auch die als „Mutter Ey“ berühmt gewordene Johanna Ey ein Café und Ausstellungslokal an der zwischenzeitlich Hindenburgwall genannten Straße. Ihr Lokal „Junge Kunst – Frau Ey” im Haus Nr. 11 entwickelte sich zu einem Kristallisationspunkt der Künstlerbewegung „Das Junge Rheinland”.

Im Bereich des Alleeplatzes wurde schließlich im Jahr 1924 das erste Bürohochhaus der Stadt, das Wilhelm-Marx-Haus, errichtet. Mit seinen 12 Stockwerken und einer Höhe von 57 Metern zählte es zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung zu den ersten Bürohochhäusern Deutschlands und war das höchste Eisenbetonbauwerk Europas. Das Gebäude steht seit 1984 unter Denkmalschutz.

Die Fassade vom „Kaufhof an der Kö“ zeugt noch von der Pracht des Warenhauses Tietz.

Die Fassade vom „Kaufhof an der Kö“ zeugt noch von der Pracht des Warenhauses Tietz. Das denkmalgeschützte Wilhelm-Marx-Haus wird weiterhin als Bürogebäude genutzt.

Das denkmalgeschützte Wilhelm-Marx-Haus wird weiterhin als Bürogebäude genutzt.

5. Späte Ehrung: Die Umbenennung zur Heinrich-Heine-Allee (1963)

Der Wendepunkt kam im Rahmen der 675-Jahrfeier zur Stadterhebung Düsseldorfs. Die Feierlichkeiten fanden vom 14. bis zum 16. September 1963 statt. Am 26. September 1963 wurde die Alleestraße schließlich in Heinrich-Heine-Allee umbenannt.

Diese Umbenennung war kein Zufall: Heinrich Heine wurde in der unmittelbar angrenzenden Bolkerstraße geboren. Damit ehrte die Stadt Düsseldorf ihren international gefeierten Sohn – fast zeitgleich richtete sie eine Arbeitsstelle zur Erstellung der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Gesamtausgabe unter der Leitung von Manfred Windfuhr ein.

Interessant ist, dass bereits 1954 ein Vorschlag zur Ehrung Heinrich Heines gemacht wurde. Die KPD-Ratsherrin Doris Maase hatte damals vorgeschlagen, die neu entstehende Berliner Allee – die sogenannte Parallelstraße zur Königsallee – nach ihm zu benennen. Sie argumentierte, dass Heine „in Europa und in der ganzen Welt als Düsseldorfs größter Sohn bekannt ist”. Dieser Vorschlag konnte die Mehrheit der Ratsmitglieder damals jedoch nicht überzeugen.

6. Fazit: Die heutige Heinrich-Heine-Allee

Heute präsentiert sich die Heinrich-Heine-Allee als moderne, geschäftige Großstadtstraße. Von der einstigen Pracht ist nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs nur wenig erhalten geblieben. Zu den bedeutenden erhaltenen Bauwerken zählen das von 1954 bis 1956 umfangreich umgebaute Opernhaus, das ehemalige Warenhaus Tietz (heute Kaufhof), das Carsch-Haus, das Ratinger Tor und das Wilhelm-Marx-Haus.

Die Heinrich-Heine-Allee verläuft in Nord-Süd-Richtung am östlichen Rand der Düsseldorfer Altstadt und bildet die Grenze zum Stadtteil Stadtmitte. Sie beginnt im Norden als Verlängerung der Fritz-Roeber-Straße zwischen Ratinger Straße und Ratinger Tor und endet im Süden zwischen Grabenstraße und Trinkausstraße, wo sie dann in die Breite Straße mündet.

Der 224. Jahrestag der Geschichte der Heinrich-Heine-Allee spiegelt somit beispielhaft die wechselvolle deutsche Geschichte wider: von der napoleonischen Zeit über das Königreich Preußen und die Weimarer Republik bis hin zum Nationalsozialismus und zur Bundesrepublik Deutschland. Mit der Benennung nach Heinrich Heine im Jahr 1963 erhielt diese bedeutende Düsseldorfer Straße schließlich einen Namen, der ihrem kulturhistorischen Rang gerecht wird.

Benutzte Quellen und vertiefender Lesestoff

(Abgerufen am 23. und 25. September 2025)

Adolph von Vagedes, abgerufen unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Adolph_von_Vagedes

Bartel, Rainer: [Gelöst] Düsselquiz 86: Eine Straße, viele Namen (25.2.2019), abgerufen unter: https://the-duesseldorfer.de/duesselquiz-86-eine-strasse-viele-namen/

Baudenkmal: Opernhaus (Heinrich-Heine-Allee 16a), abgerufen unter: https://www.duesseldorf.de/denkmalschutz/qr-codes/denkmal-opernhaus

Breidenbacher Hof, abgerufen unter https://de.wikipedia.org/wiki/Breidenbacher_Hof

Chirico, Elena: Der Besuch des Kaisers: Napoleon Bonaparte in Düsseldorf (17.3.2006), abgerufen unter: https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/stadt-infos/napoleon-bonaparte-in-duesseldorf_aid-8628195

DEKA im Wilhelm-Marx-Haus, abgerufen unter: https://wilhelm-marx-haus.de/de/

Düsseldorfer Stadtchronik 1963, abgerufen unter: https://www.duesseldorf.de/stadtarchiv/stadtgeschichte/chronik/1963

Festung Düsseldorf, abgerufen unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Festung_D%C3%BCsseldorf

Hansen, Sebastian, Die Düsseldorfer Straßenbenennungen in der jungen Bundesrepublik, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-duesseldorfer-strassenbenennungen-in-der-jungen-bundesrepublik/DE-2086/lido/632c1f60898a75.45231921

Heinrich-Heine-Allee (Düsseldorf) abgerufen unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich-Heine-Allee_(D%C3%BCsseldorf) bzw. https://www.wikiwand.com/de/articles/Heinrich-Heine-Allee_(D%C3%BCsseldorf)

Kühner, Anja: Wilhelm-Marx-Haus war höchstes Hochhaus Europas (27.4.2020), abgerufen unter: https://www.duesseldorf-entdecken.de/wilhelm-marx-haus/

Stadtmuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf: Napoleon […] Düsseldorf (11.10.2011), abgerufen unter: http://stadtmuseumduesseldorf.blogspot.com/2011/10/napoleon-dusseldorf.html

Stadttheater Düsseldorf, abgerufen unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Stadttheater_D%C3%BCsseldorf

Warenhaus Tietz (Heinrich-Heine-Allee), abgerufen unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Warenhaus_Tietz_(Heinrich-Heine-Allee)

Wilhelm-Marx-Haus, abgerufen unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm-Marx-Haus

1811 (Jahreseintrag für Düsseldorfer Zeitleiste), abgerufen unter: https://www.duesseldorf.de/stadtarchiv/stadtgeschichte/zeitleiste/zeitleiste-05-1800-bis-1850/1811

Simone Pohlandt

Autorin und Gästeführerin auf Heines Spuren

Als leidenschaftliche Heine-Leserin schreibe ich über meinen Lieblingsdichter Heinrich Heine und tauche tief in sein faszinierendes Leben und Werk ein. Auf meinen Heinrich-Heine-Touren führe ich Sie auf den Spuren dieses außergewöhnlichen Dichters durch die Düsseldorfer Altstadt. Begleiten Sie mich auf eine literarische Reise durch Düsseldorf und entdecken Sie gemeinsam mit mir inspirierende Orte und Geschichten, die mit Heinrich Heine verbunden sind.