Von der Verhinderung zur Wiedergutmachung: Personendenkmäler für Heinrich Heine vom 19. Jahrhundert bis heute

Collage v.l.n.r.: Gedenkstätte in Düsseldorf, Heine-Stein in Bonn (Foto: beide SP), historische Aufnahme der Heine-Statue in Hamburg (Foto: Wikipedia gemeinfrei)

Wer sich mit den Heinrich-Heine-Denkmalen in Deutschland beschäftigt, kommt aus dem Staunen nicht heraus. Kein anderer deutscher Dichter wurde so verehrt und gehasst, kein anderes Denkmal so oft verhindert und gestürzt. Manche Denkmäler reisten um die halbe Welt und tauchten an anderer Stelle wieder auf. Andere verschwanden spurlos. Die Heine-Denkmäler geben nicht nur Einblick in künstlerische Ausdrucksformen, sondern auch in die wechselvolle politische und kulturelle Geschichte, die sich in ihrer Entstehung und Ablehnung widerspiegelt.

In diesem Beitrag werden die Denkmäler nach Typen geordnet und durch eine aktuelle Liste aller relevanten Heinrich-Heine-Denkmäler in Deutschland und weltweit ergänzt. Grundlage dieser Zusammenstellung sind zwei wesentliche Vorarbeiten: die von dem Germanisten Christian Liedtke erstellte Liste aller bekannten Heine-Denkmäler, unabhängig von Denkmaltyp und Qualität, die erstmals im Heine-Jahrbuch 2014 veröffentlicht und in seinem Beitrag in Borowka-Clausberg 2024 aktualisiert wurde, sowie die Studien des Kunsthistorikers Dietrich Schubert, der 1999 in einer umfassenden Untersuchung die Geschichte sowohl der verhinderten als auch der errichteten Heine-Denkmäler dokumentiert und deren künstlerische Qualität bewertet hat.

1. Der deutsche Streit um Heine

Wenn es um die Geschichte der Heinrich-Heine-Denkmäler in Deutschland geht, wird gerne auf Kurt Tucholsky verwiesen, welcher 1929 in seinem Bänkelbuch schrieb: „Die Zahl der deutschen Kriegerdenkmäler zur Zahl der deutschen Heine-Denkmäler verhält sich hierzulande wie die Macht zum Geist.“

Das erste Heinrich-Heine-Denkmal der Welt errichtete die österreichische Kaiserin Elisabeth von Österreich auf der griechischen Insel Korfu in ihrer Sommerresidenz Achilleion. Ihre Initiative für ein Heine-Denkmal in Düsseldorf im Jahre 1887 wurde von deutschnationaler und antisemitischer Seite verhindert. Heines satirischer Witz, seine Monarchenkritik vor allem an Preußen, seine völkerverbindende Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich und nicht zuletzt sein Judentum führten zu heftigen Kontroversen und Angriffen auf die Denkmalsetzer, die sich genötigt sahen, Heines politisches Werk auszuklammern und sich einseitig auf sein lyrisches Schaffen zu konzentrieren.

Nach dem gewaltsamen Tod der Kaiserin erwarb der deutsche Kaiser das Anwesen und verkaufte das Denkmal nach Hamburg, wo es nach viel Hin und Her mal hier, mal dort aufgestellt wurde und über Umwege nach Toulon gelangte, wo es die nationalsozialistische Herrschaft überstand. Der für Düsseldorf geplante Lorelei-Brunnen gelangte nach New York und wurde zum Symbol der deutschen Emigranten.

Erst gegen Ende des deutschen Kaiserreichs und in der Weimarer Republik konnten Heine-Denkmäler auf deutschem Boden realisiert werden und Heine das zuteilwerden lassen, was seinem Dichterkollegen Goethe oder dem von ihm hochgeschätzten Schiller längst in vielfältiger Weise errichtet worden war: ein Standbild auf einem Sockel an einem repräsentativen öffentlichen Platz. In Frankfurt gelang es 1913, das erste, wenn auch allegorische Denkmal für den umstrittenen Dichter zu errichten. In Hamburg glückte 1926 nach langem Ringen das Kunststück, eine richtige Heine-Statue zu errichten, sie in einer unvollendeten Anlage im Stadtpark dem öffentlichen Bewusstsein zu entziehen und schließlich obrigkeitshörig der Metallspende zu überantworten. Denn mit Beginn des Dritten Reiches fielen die wenigen Heine-Denkmäler 1933 dem Bildersturm der Hitlerjugend und 1940 der Metallspende des „Führers“ zum Opfer, obwohl „Gegenstände von besonderem künstlerischen und historischen Wert“ nicht abgegeben werden mussten. (vgl. Ute Haug, S. 172).

In der Nachkriegszeit wurden die noch vorhandenen Heinrich-Heine-Denkmäler wiederaufgestellt. Bei Neusetzungen in der Bundesrepublik blieb es aus finanziellen Gründen zunächst bei kleineren Denkmälern. In der ehemaligen DDR wurde Heine für den Sozialismus vereinnahmt und es wurden mehrere Gedenksteine und eine Sitzfigur errichtet, die jedoch nicht dem Geschmack der Funktionäre entsprach.

Ende der 1970er Jahre setzte mit der Heine-Renaissance ein regelrechter Denkmalboom ein und es entstanden neue Denkmäler moderner Kunst, die in der öffentlichen Wahrnehmung durchaus auf großes Interesse, aber auch auf ästhetischen Widerstand und Ablehnung stießen.

Anlässlich des Heine-Jahres 1997 zum 200. Geburtstag des Dichters wurden mehrere Gedenktafeln an authentischen Orten Heines angebracht. In den 2000er-Jahren vermehrten sich Nachgüsse bestehender Denkmäler in Hamburg, Berlin und Bremen. Bis heute gibt es hin und wieder Neuschöpfungen wie jüngst vor dem Harzresort in Schierke.

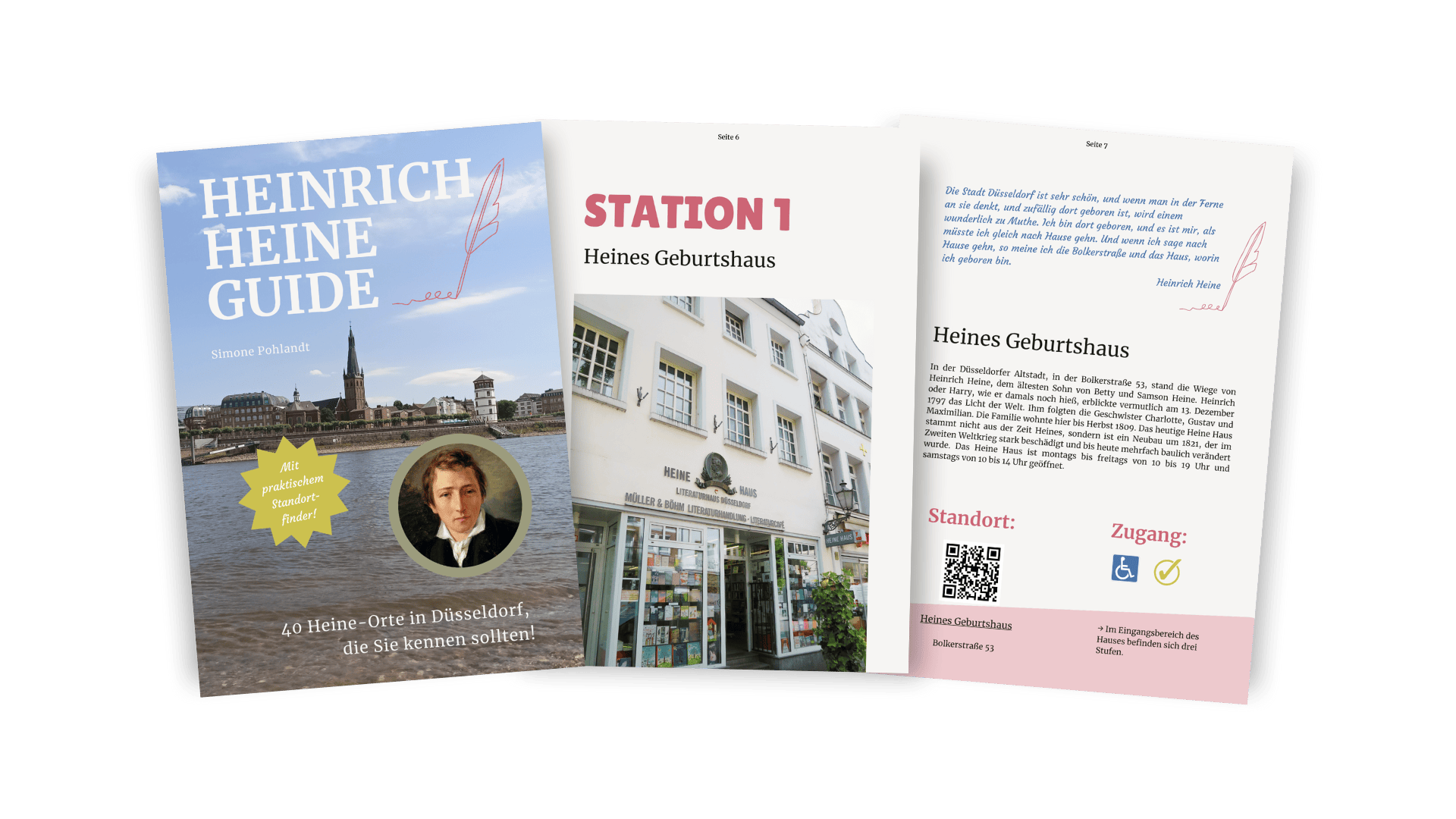

Entdecken Sie Heinrich Heines Spuren in Düsseldorf!

Der digitale Heinrich-Heine-Guide bringt Sie an 40 Heine-Stätten im gesamten Düsseldorfer Stadtgebiet.

Mit Google Maps gelangen Sie schnell zu den Originalschauplätzen von Heines Leben.

2. Arten von Personaldenkmälern und ihre repräsentative Funktion

Der Literaturwissenschaftler Rolf Selbmann hat 1988 in seiner Monographie „Dichterdenkmäler in Deutschland“ die Merkmale des Personendenkmals herausgearbeitet: Im Gegensatz zum Grabmal ist das Denkmal nicht an einen bestimmten Ort gebunden, so dass es im schlimmsten Fall seines ursprünglichen Standortes beraubt und an einen neuen Ort transloziert, d.h. versetzt werden kann, wobei der historische Kontext verloren geht. Ein bekanntes Beispiel ist der sitzende Heine von Louis Hasselriis, der für die Sommerresidenz der Kaiserin Elisabeth von Österreich auf Korfu geschaffen wurde.

Ein weiteres Kennzeichen des Personendenkmals ist die Dauerhaftigkeit des Materials, das sich von den Gebrauchsmaterialien unterscheidet. Insofern gehören die beiden russischen Heine-Denkmäler aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht dazu, da sie nicht aus dauerhaften Materialien wie Bronze oder Marmor bestanden und daher nicht mehr existieren.

Das Persönlichkeitsdenkmal gibt es in verschiedenen Denkmaltypen, die ich garniert mit Beispielen aus der Denkmalgeschichte Heinrich Heines vorstellen möchte.

2.1 Denkmaltyp 1: Stand- oder Sitzfiguren und Kunst nach 1945

Der klassische Denkmaltypus, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts für literarische Größen errichtet wurde, ist die stehende oder sitzende Figur auf einem einfachen Sockel. Sie wurden im späten 19. Jahrhundert zu aufwändigen Sockelkonstruktionen überhöht, die mit allegorischen oder werkbezogenen Figuren verziert wurden, so dass die Sockelzone dem Geisteshelden fast die Schau stahl. Ein solch pompöses Denkmal erhielt Heine in Form des Lorelei-Brunnens in New York (1899), bei dem die Sagengestalt auf das Podest gehoben und ein Porträtrelief des Dichters in die Sockelzone verbannt wurde. Eigentlich hätte es umgekehrt sein müssen, die Lorelei am Fuße des Denkmals ruhen und eine Figur des Dichters auf dem Sockel stehen sollen.

Für Heinrich Heine gab es bis 1933 nur drei derartige Personendenkmäler: die Sitzfigur des kranken Heine von Louis Hasselriis auf Korfu (1892), den Loreley-Brunnen in New York und das Standbild des Dichters in seinen besten Jahren von Hugo Lederer in Hamburg (1926).

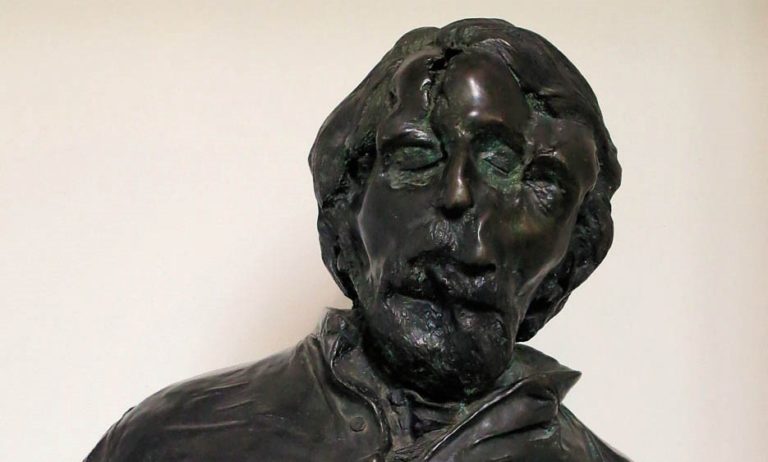

Auch in der Kunst nach 1945 erfreut sich dieser historische Typus des Personendenkmals offensichtlich großer Beliebtheit bei Auftraggebern und Bildhauern. Dabei muss die Darstellung nicht unbedingt auf optische Schönheit und Erhabenheit des Dargestellten ausgerichtet sein. Beispiele hierfür sind die als Landschaft gestaltete Totenmaske Heines von Bert Gerresheim in Düsseldorf (1981) und die windschiefe Heine-Figur von Waldemar Otto in Hamburg (1982).

Dagegen ist das abstrakte Heine-Denkmal von Ulrich Rückriem in Bonn (1982) eher als Grabmal oder bildloser Gedenkstein zu verstehen, modern interpretiert und hochwertig ausgeführt. Lediglich die eingemeißelte Inschrift „Heinrich Heine“ weist auf den Dichter hin, während sich der Betrachter im polierten schwarzen Granit spiegelt. Da es sich bei Rückriem um eine Ausnahme handelt, habe ich auf eine eigene Kategorie für die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts verzichtet.

2.2 Denkmaltyp 2: Allegorien

Der Jugendstil veränderte den klassischen Denkmaltypus. Statt der Dichterpersönlichkeit im historischen Kostüm wurden allegorische Figuren auf den Sockel gestellt oder als Teil einer Denkmalanlage gestaltet. Die Allegorie als Persönlichkeitsdenkmal hielt sich bis in die Nachkriegszeit und versank dann in der Bedeutungslosigkeit.

Im Falle Heines gibt es drei Beispiele für diesen Typus. Sie wurden als Ausweichmanöver benutzt, um den umstrittenen Dichter nicht selbst darstellen zu müssen und die antisemitischen Angriffe zu reduzieren. Diese Strategie ging jedoch nicht auf. Es blieb beim deutschen Kampf um den Dichter. Beispiele sind das Frankfurter Heine-Denkmal von Georg Kolbe (1913) und sein Düsseldorfer Pendant von 1932, das erst in der Nachkriegszeit aufgestellt werden konnte. Immerhin erhielt Frankfurt mit dieser Strategie das erste Heinrich-Heine-Denkmal auf deutschem Boden. Die allegorischen Denkmäler überlebten gerade aufgrund ihrer Unbestimmtheit das Dritte Reich und konnten nach 1945 wiederaufgestellt werden.

2.3 Denkmaltyp 3: Gedenksteine mit Porträt und Büsten-Denkmäler

Im Gegensatz zu den beiden ersten Typen sind einfache Gedenksteine mit Porträtplakette und Büstendenkmäler mit Sockel am wenigsten repräsentativ und eher für Nischenstandorte geeignet, wie der Heine-Stein auf dem Brocken oder auf dem Heinrich-Heine-Wanderweg im Ilsetal. Ein Sonderfall ist die marmorne Heine-Büste in der Walhalla (2010), die sich nach genauen Vorgaben in das historische Gesamtbild einfügen musste. Gedenksteine waren besonders Ende des 19. Jahrhunderts beliebt, um Schriftsteller der zweiten und dritten Reihe zu ehren. Zudem waren sie wesentlich kostengünstiger zu realisieren. Bei Heine zeigt sich, dass Gedenksteine und Büsten – in der Nachkriegszeit besonders in der ehemaligen DDR – zahlreich vertreten sind und bis in die Gegenwart gerne aufgestellt wurden.

3. Liste mit Personaldenkmälern für Heinrich Heine

Die folgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll einen Überblick über die anthropomorphen, d.h. das Bildnis des Dichters darstellenden Heinrich-Heine-Denkmäler geben. Bildlose Gedenksteine und Denkmäler aus nicht dauerhaftem Material sind nicht aufgeführt. Voraussetzung für die Aufnahme in die Liste ist ein öffentlich zugänglicher und weithin sichtbarer Aufstellungsort.

3.1 Stand- oder Sitzfigur und Kunst seit 1945

- Sitzfigur des kranken Heine von Louis Hasselriis, Korfu 1891-1908, Wiederaufstellung in Hamburg 1909-1927 im Barkhof und 1927-1933 im Donners Park, Wiederaufstellung in Toulon 1956 bis heute

- Loreley-Brunnen von Ernst Herter in New York (Bronx) 1899

- Standfigur Heines von Hugo Lederer, Hamburg 1926-1933, eingeschmolzen

- Erste Sitzfigur von Waldemar Grzimek, Ludwigsfelde 1953 (DDR)

- Zweite Sitzfigur von Waldemar Grzimek, Berlin 1958 (DDR), Nachguss in Berlin, Unter den Linden 2002 sowie in Bremen 2010

- Sitzfigur von Tibor Vilt in Anlehnung an Hasselriis, Somberek 1979 (Ungarn)

- Heinrich-Heine-Fragemal von Bert Gerresheim, Düsseldorf 1981

- Abstraktes Stein-Monument von Ulrich Rückriem, Bonn 1982

- Standfigur von Waldemar Otto, Hamburg 1982 sowie Bronzemodell vor dem Heinrich-Heine-Gymnasium 2005

- Sitzfigur von Hitlers Starbildhauer Arno Breker, Norderney 1983 (seit 2020 eingelagert, da Abriß des Kurhauses)

- Standfigur mit Stelen von Carin Kreuzberg, Berlin 1991

- Standfigur nach der Maase-Statuette von Hugo Lederer, Düsseldorf 1994

- Heine-Buch von Bert Gerresheim, Düsseldorf 2012

- Heine-Schreitfigur von Ursula Linke, Schierke 2018

3.2 Allegorien

- Tanzendes Paar von Georg Kolbe, Frankfurt 1913-1933, 1947 Wiedererrichtung in der Taunusanlage, 2024 Versetzung in die Friedberger Anlage

- Knieender Jüngling „Aufbruch“ von Georg Kolbe, Düsseldorf 1949

- Heine-Gedenkstätte mit „Harmonie“ von Aristide Maillol und Plakette von Ivo Beucker, Düsseldorf 1953

3.3 Gedenksteine mit Porträt, Büsten u.a.

- Heine-Büste von Paul Schönemann in Halle an der Saale 1912-1933, zerstört

- Heine-Büste von Kurt Harald Isenstein in Cleveland 1931, Ersetzung durch Replik 2004

- Heine-Obelisk, Ellrich (Südharz) ohne Datum, seit 2010 mit Heine-Plakette

- Gedenkstein mit Heine-Plakette von Johannes Friedrich Rogge, Gipfelplateau auf dem Brocken 1956-59 (DDR), Versetzung nach Schierke vor das Hotel „Heinrich Heine“ 1959-1996, Rückversetzung auf den Brocken 1996

- Gedenkstein mit Heine-Plakette an den Ilsefällen im Harz, ohne Datum

- Heine-Büste von Karl Mertens, Brandenburg an der Havel 1960 (DDR), 2014 gestohlen, Neuguß 2017

- Gedenkstein mit Heine-Plakette, Verlagshaus Hoffmann und Campe Hamburg 1960

- Heine-Büste von Hitlers Starbildhauer Arno Breker, St. Goarshausen 1985

- Heine-Büste von Sonja Eschefeld, Eisenhüttenstadt 1990

- Heine-Büste von Werner Löwe, Heiligenstadt 1999

- Heine-Büste von Jens Bergner, Halle an der Saale 2002

4. Literatur zum Weiterlesen

Chantelau, Ernst-Adolf: Ein Denkmal mit Geschichte: Das Heine-Denkmal vor der Universitätsbibliothek in Düsseldorf, Kellner Verlag: Bremen 2024.

Haug, Ute: „… unter allerlei Gerümpel versteckt …“ die Heines, die Hamburger Kunsthalle und das Heine-Denkmal, in: Beate Borowka-Clausberg (Hg.): Hamburgs Heinrich Heine – denkmalbewegt, Georg Olms Verlag: Baden-Baden 2024, S. 164-179.

Liedtke, Christian: Rettungen, Auferstehungen, Metamorphosen. Heinruch Heines Denkmalschicksale, in: Beate Borowka-Clausberg (Hg.): Hamburgs Heinrich Heine – denkmalbewegt, Georg Olms Verlag: Baden-Baden 2024, S. 108-125.

Liedtke, Christian: Überall und nirgends. Heinrich Heines Denkmäler: mit unbekannten Dokumenten zum Düsseldorfer Denkmalprojekt, in: Heine-Jahrbuch Band 87 (2017), Seite 77-100.

Pohlandt, Simone: Auseinandersetzung und Provokation. Die Heinrich-Heine-Denkmäler von Bert Gerresheim, Grupello Verlag: Düsseldorf 2016. Mehr zum Inhalt und Bestellung unter Publikationen.

Schubert, Dietrich: „Jetzt wohin?“ Heinrich Heine in seinen verhinderten und errichteten Denkmälern, Böhlau: Köln 1999.

Selbmann, Rolf: Dichterdenkmäler in Deutschland. Literaturgeschichte in Erz und Stein, Metzler: Stuttgart 1988.

Heinrich Heine war in Düsseldorf zuhause.

Erkunden Sie mit mir die Orte, die Heine inspirierten, und entdecken Sie die facettenreiche Persönlichkeit des Dichters. Mit Schauspiel und Gesang sowie fundiertem Wissen gestalte ich einzigartige Touren, die Ihnen intime Einblicke in Heinrich Heines Kindheit und Jugend geben. Buchen Sie jetzt Ihre Gruppenführung auf Heines Spuren in Düsseldorf.

Simone Pohlandt

Autorin und Gästeführerin auf Heines Spuren

Als leidenschaftliche Heine-Leserin schreibe ich über meinen Lieblingsdichter Heinrich Heine und tauche tief in sein faszinierendes Leben und Werk ein. Auf meinen Heinrich-Heine-Touren führe ich Sie auf den Spuren dieses außergewöhnlichen Dichters durch die Düsseldorfer Altstadt. Begleiten Sie mich auf eine literarische Reise durch Düsseldorf und entdecken Sie gemeinsam mit mir inspirierende Orte und Geschichten, die mit Heinrich Heine verbunden sind.